1.- SALAMANCA EN LA GUERRA CIVIL

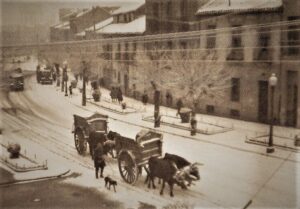

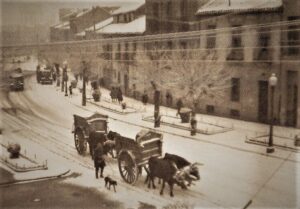

Tras la sublevación de 1936, Franco creó en Salamanca un Estado totalitario sometiendo a organizaciones y partidos bajo su persona. Mediante decreto, unos quedaron prohibidos y otros fusionados. La ciudad vivía en un inicial caos institucional. Al atardecer, las calles permanecían a oscuras tras el toque de queda hasta la madrugada. No había tráfico y los cristales de las ventanas se protegían del estruendo de los bombardeos de aviones republicanos. Los vecinos terminaron por acostumbrarse al incesante sonido de las sirenas.

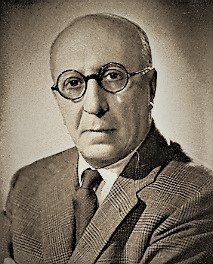

Regían los dictados de la guerra. Los edificios y toda clase de pertrechos eran incautados por las nuevas autoridades, que se hacían rodear de grupos armados, en la mayoría de los casos, simple pistoleros. Las luchas entre clanes y el Ejército eran frecuentes. Surgieron reinos de taifas en los que se entremezclaban y convivían sátrapas, advenedizos, buscadores de fortuna e idealistas como Manuel Hedilla, persona íntegra, pero sin habilidad política en la oposición a Franco. Para éste, Hedilla no era más que un obstáculo para apropiarse de Falange, con cuyas bases quería constituir un partido nacional único.

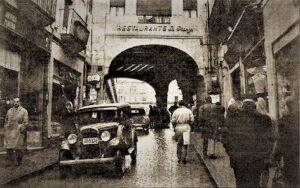

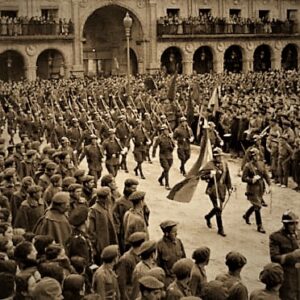

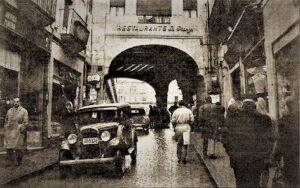

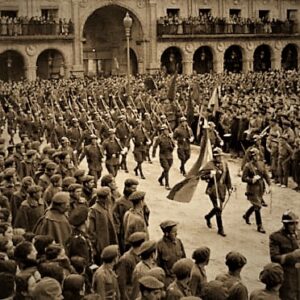

Bajo los soportales de la Plaza Mayor bullía un hormiguero de soldados, camisas azules, boinas rojas y enfermeras uniformadas. Así lo veía el escritor soriano Dionisio Ridruejo: “En Salamanca empecé a oír canciones alemanas con la música adaptada y otras italianas. La diversidad de las fuerzas llamadas nacionales era de evidencia muy viva. Quedaban uniformes caqui con la cruz de la vitoria, boinas rojas, antes de que fueran de uso general, lo que nunca sucedió del todo, gorrillas legionarias verde oliva, candoras, tarbus, zaragüelles, alquiceles, gorrillos de borla, que algunos sustituían por un crucifijo oscilante, camisas negras, esvásticas y todo lo demás. No eran raras las broncas. De los nuevos se les recelaba. A los alemanes se les tenía respeto, pero sin efusión. Con los italianos pasaba lo contrario. Habían entrado en España muy fanfarrones. Luego, tenían éxito con las chicas y hasta enternecían a las mamás hablando de las suyas y enseñando fotografías. Los machos ibéricos reaccionaban con celos y actitudes de superioridad”.

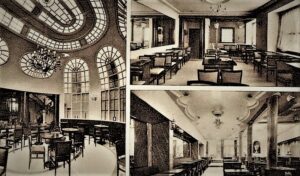

A escasos metros, el Gran Hotel se convirtió en un microcosmos donde se hablaban cinco idiomas. Había sido inaugurado en 1930 con 114 habitaciones y un comedor para 300 comensales. Allí se alojaban los diplomáticos con sus esposas, que tenían chóferes vestidos con chupas de cuero. La ciudad se había convertido en un escaparate de la parafernalia bélica. En aquel mundillo pululaban espías y agencias internacionales de prensa. Entre las mesas del hall del hotel proliferaban las tertulias, algunas vespertinas, como la habitual de Carmen Polo de Franco y el grupo de esposas de anteriores políticos conservadores y de ganaderos de toros bravos, entre las que se difundían noticias falsas para influir en el devenir de la guerra o doblegar voluntades, lo que Unamuno denominaba “la cuernocracia” en su acepción ambivalente.

Los rumores pasaban con prontitud del Gran Hotel al Café Novelty, bajo los soportales de la Plaza Mayor, donde falangistas de última hora y antiguos dirigentes de Gil Robles reconvertidos al nuevo régimen, hacían el resto para hacerlos llegar a oídos de sus receptores. Así surgió el bulo de que algunos falangistas querían asesinar a su jefe, Manuel Hedilla, con el fin de amedrentarle y forzarle a entregar su partido a Franco. El desenlace de aquel rumor fue más allá de lo previsto y se saldó con dos muertos por disparo de pistola. Estos acontecimientos históricos no estuvieron exentos de motivaciones personales que se remontan varios años atrás durante la Dictadura y la República.

2.- QUEIPO DE LLANO CONTRA JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA

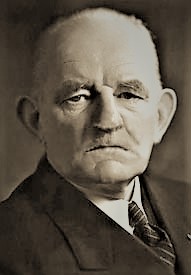

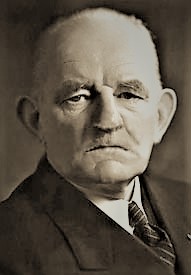

En 1923, el general Queipo de Llano, consuegro de Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la República y anterior ministro de Alfonso XIII, quiso entrar en política concurriendo a las elecciones por el distrito salmantino de Sequeros, lo que vio abortado al proclamarse ese año la Dictadura por el general Miguel Primo de Rivera en connivencia con el rey Alfonso XIII.

De convicciones republicanas y resentido, se tornó un activista contrario dictador y al monarca que le apoyaba. No cesó de conspirar en cuanto tuvo la ocasión. En 1928 promovió la Asociación Militar Republicana, costándole que el General le pasara a la reserva “por indisciplinado, díscolo y difícil de ser mandado”. Pero, a comienzos de 1930, Primo de Rivera fue destituido. Su política social y de obras públicas ya no interesaban a los amigos del Rey que le auparon, que sólo pretendían pagar pocos impuestos y tener sujeta a la clase obrera para tenerla a su disposición.

Significativo fue el suceso ocurrido el 11 de febrero de 1930. Una vez caído el Directorio Militar, Queipo de Llano fue repuesto en su cargo. A diario acudía a la tertulia del Café Lyon d’Or, en la calle Alcalá 18 de Madrid, donde no esgrimía otro tema que el de insultar al General depuesto. En ese trance llegó a escribir una carta muy vejatoria a José Primo de Rivera, hermano del dictador.

Enterados los hijos de éste, José Antonio y Miguel y el primo de ambos, Sancho Dávila, acudieron al Café en busca de Queipo. No conociéndole, preguntaron por él a un camarero que les condujo a Queipo, que se hallaba sentada en un sillón. Sin previa presentación, José Antonio le mostró la carta y le preguntó si él era el autor, a lo que el interpelado le contestó que sí con malos modos. Al instante, José Antonio le propinó un fuerte empujón al militar, que se levantó y fue sujetado por varios amigos. Amenazaron a José Antonio con bastones, a lo que su hermano y su primo respondieron saltando sobre ellos para propinarles una sarta de puñetazos.

Queipo se quedó rezagado. Pero, José Antonio pudo llegar hasta él infligiéndole un certero golpe en la cara que le hizo caer al suelo sin sentido. Al instante fueron detenidos. Dándose la circunstancia de que los tres agresores eran militares universitarios de complemento, comparecieron ante un tribunal castrense que les expulsó del Ejército. Una vez proclamada la Republica en 1931, Queipo siguió dando muestras de desprecio hacia el padre de José Antonio y el Rey. Continuamente se paseaba en el automóvil blindado del General. Otras veces, montaba el caballo favorito del monarca exiliado. Queipo de Llano era un provocador nato.

3.- FRANCO CONTRA JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA

Algo similar sucedió con Franco. En febrero de 1936 el Frente Popular arrasó en las Elecciones Generales, en las que el recuento del distrito de Cuenca fue impugnado. Como resultado de un recurso electoral, la Junta del Censo resolvió que los comicios debían repetirse en esa provincia en el mes de mayo. El llamado Bloque de Derechas presentó una candidatura unitaria nueva en la que aparecían José Antonio Primo de Rivera y el General Franco, que no habían concurrido en las elecciones anuladas.

El fin que ambos pretendían era el mismo: conseguir la inmunidad parlamentaria mediante la obtención del acta de Diputado. El primero se hallaba preso en la Cárcel Modelo de Madrid por tenencia ilícita de armas y buscaba ser excarcelado. El segundo, que había sido destinado con carácter forzoso a las Islas Canarias como Capitán General por el Gobierno de la República para mantenerle lejos del poder, intentaba estar cerca de Madrid y actuar con libertad en el levantamiento militar en ciernes.

La candidatura fue hecha pública el 26 de abril y ese mismo día renunció el general Franco. El motivo de tan súbita retirada fue que el falangista José Antonio se negó con rotundidad a ir en la misma candidatura con un militar a quien consideraba que, igual que Queipo de Llano, había sido desleal con su padre. No obstante, la candidatura fue impugnada porque no se podía presentar una lista con candidatos que no hubieran participado la vez anterior, según dictaminó la Junta del Censo. En consecuencia, la candidatura no fue considerada en el recuento y ninguno de los dos aspirantes consiguió el escaño, quedando entre ellos una irreversible enemistad.

Ya iniciada la guerra y recluido en la cárcel de Alicante, ni Queipo de Llano ni Franco hicieron lo suficiente por impedir el fusilamiento de José Antonio. Los esfuerzos realizados por el médico Agustín Aznar y Rafael Garcerán, pasante de su bufete de Madrid y antiguo militante socialista en la República, resultaron infructuosos, a pesar de que cabía la posibilidad de un intercambio de prisioneros con un hijo de Largo Caballero. Franco vio entonces la oportunidad de apropiarse de Falange, el partido fundado por José Antonio, mediante una burda estratagema que desembocó en los llamados “Sucesos de Salamanca”.

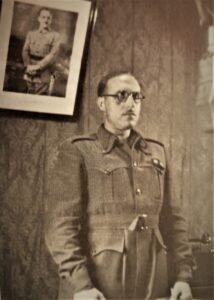

4.- LA SUBLEVACIÓN MILITAR. EL ACUERDO DE SALAMANCA

En abril de 1936, el general Emilio Mola, conocido como ‘el Director’ planeó junto con otros Generales, entre ellos Franco, un alzamiento militar contra el Gobierno de la Republica. Siendo evidente que el apoyo civil era imprescindible, se puso en contacto con José Antonio Primo de Rivera. Al hallarse encarcelado, tuvo que hacerlo a través de su colaborador Rafael Garcerán, consiguiendo que le cediera varios miles de falangistas para la operación. Más tarde, muerto el fundador de Falange, su sucesor Manuel Hedilla corroboró con Mola el acuerdo de colaboración.

Franco dio comienzo a los planes de Mola el 18 de julio sublevándose en Canarias. Seguidamente, Mola convoca a los Generales a una reunión en Burgos para crear una Junta de Defensa Nacional, sin que consiga un acuerdo sobre quien la lideraría. A falta de un mando único, la cúpula militar, compuesta por diez generales y dos coroneles, se reúne dos meses después en Salamanca, en un barracón de la finca de San Fernando, propiedad del ganadero Antonio Pérez-Tabernero Sanchón, en Matilla de los Caños, a 37 kilómetros de la capital, donde se había improvisado un aeródromo en el paraje denominado Campo del Hospicio o de San Fernando.

El encuentro duró tres horas y media. La propuesta con el nombre de Franco fue aprobada con la oposición del general Cabanellas, que presidía el acto, y el rechazo del punto que decía que “el Generalísimo tomará la gestión de todas las actividades nacionales: políticas. económicas, sociales y culturales mientras dure la guerra”. El encuentro estuvo rodeado de alta tensión. Franco salió de ella antes de finalizar para acudir a Toledo, donde el asedio del Alcázar estaba llegando a su fin. El resto de militares permaneció una hora más en la finca. Allí su propietario les ofreció en ágape en medio de un silencio roto por escasas palabras.

Mola tuvo que ceder en sus posiciones en la creencia de que así sería más eficaz para acabar la guerra cuanto antes, reservándose la función posterior de formar un gobierno. Pero se equivocó. A partir de ese momento Franco se autoproclamó Caudillo y jefe del Estado, logrando la aquiescencia de los generales mediante las presiones ejercidas por su hermano Nicolás, al que nombró secretario de su Cuartel General y de la Junta Técnica del Estado.

Pocos meses después, tras establecerse Mola en el Ayuntamiento de Valladolid, moriría en un accidente de aviación poco claro, similar al del general Sanjurjo en Portugal. Desde entonces, ha llamado la atención de los historiadores la paulatina desaparición de todos aquellos, militares o civiles, que hubieran podido hacerle sombra a Franco y sobre la injustificada y excesiva duración de la guerra. Franco no volvió a subir a un avión en su vida. Siempre viajó en automóvil blindado.

5.- LA JEFATURA PROVISIONAL DE FALANGE

Por lo que respecta a Falange, ante la premura de los acontecimientos, el 2 de setiembre es convocada una junta extraordinaria en la Universidad Literaria de Valladolid en la que, en ausencia del fundador encarcelado, a propuesta de Agustín Aznar, se confiere la jefatura nacional provisional a Manuel Hedilla Larrey, natural de Ambrosero (Cantabria), marinero, jefe de personal de los talleres de la Vidriera Montañesa de Santander y antiguo enlace entre Falange y el Ejército por encargo de José Antonio. Aquella Junta estaba compuesta por Francisco Bravo, Andrés Redondo, Jesús Muro, José Sáinz y José Moreno.

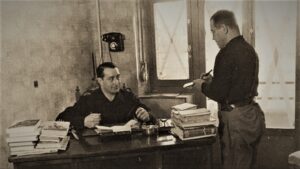

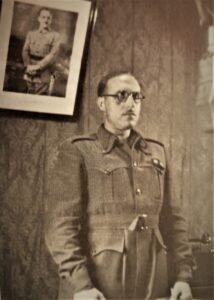

Hedilla se consideraba a sí mismo un proletario. No era extraño porque entre los primeros falangistas había antiguos socialistas y comunistas. Era un sindicalista con ambiciosas pretensiones de reformas sociales para los trabajadores, algo que, por el momento, no entraba en la agenda de Franco. Estaba rodeado de “camisas viejas” afiliados en la República y de un aluvión de recién llegados, o “camisas nuevas” de difícil integración. Mantener la autoridad sobre ellos era un reto. Antes de conseguirlo y creyéndose con suficiente legitimidad, Hedilla cometió la torpeza de entrevistarse con José Antonio de Sangróniz para proponer al Caudillo la unidad de acción: que Franco ostentara la suprema jefatura del Ejército, en tanto que Falange se encargaría de la organización política y civil del nuevo Estado. Los planes de Franco eran muy diferentes. Con Hedilla no contaba.

Sangróniz era una persona muy próxima a Franco, hasta el punto de que éste utilizó su pasaporte en julio de 1936 para trasladarse de Canarias a Marruecos. Dionisio Ridruejo le describía como “un hombre de mundo, aficionado a la historia, muy ingenioso y verdadero especialista en frases agudas de corte un poco cínico”. En Salamanca se había hecho cargo de la Secretaría Diplomática, desplazando al diplomático de carrera Francisco Serrat y Bonastre. Tenía un despacho junto al de Franco, con un antiguo taquígrafo de las Cortes y una mecanógrafa, que se convirtió en una constante tertulia de quienes esperaban a ser recibidos. Por su parte, Serrat se sentía relegado y desairado cuando hablaba con Franco. Le describía como una persona caótica: “vaguedad de pensamiento, falta de energía, languidez en la conversación e interrupciones telefónicas”.

6.- ESTABLECIMIENTO DE FRANCO EN SALAMANCA

Burgos era la capital de la España sublevada. Pero, Franco se planteó la conveniencia de situar su centro de mando y residencia en Salamanca. Era una elección geoestratégica debida a la proximidad con Portugal, un Estado corporativo de partido único, presidido por Oliveira Salazar, que ofrecía apoyo logístico al ejército franquista. Le dejó utilizar todas sus vías de comunicación, lo que suponía una garantía de suministro de armas y una salvaguarda en caso de retirada.

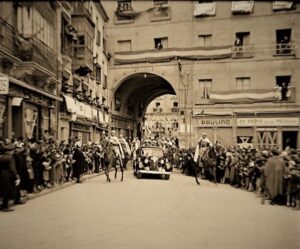

El 3 de octubre se instala en el Palacio Episcopal, frente a la Catedral Vieja, tras habérselo cedido el Obispo Pla y Deniel que se trasladó al Palacio de Calatrava. El prelado, conocido como “Su Menudencia” por su corta estatura, no sólo dio toda clase de facilidades a Franco, sino que le legitimó con una carta pastoral encomiástica titulada Las Dos Ciudades, publicada en el Boletín Oficial del Obispado. Camilo José Cela decía de él : “Monseñor Pla y Deniel declaró que la Guerra era una Cruzada contra los hijos de Caín y los obispos se retrataron saludando brazo en alto, como los funcionarios y los intelectuales».

Para la ubicación de los servicios oficiales se produjo se procedió a la ocupación de los edificios más seguros y señoriales. La Catedral Vieja fue utilizada como bunker ante previsibles ataques de la aviación. A ella se accedía por un pasadizo subterráneo desde el edificio del Palacio Episcopal, en cuyo jardín trasero se construyó un refugio antiaéreo. El Servicio de Prensa se estableció en el Palacio de Anaya, frente a la Catedral Nueva. En el Ayuntamiento, con Francisco del Valle Marín, comandante del ejército, nombrado alcalde de forma directa, se organiza la Comisión de Víveres, que recogía toda clase de donativos. En el Palacio de Castellanos, en la calle San Pablo, se sitúa el servicio de Seguridad y la Guardia Civil. La escolta, en el Palacio de Monterey. En cuanto a las embajadas de Alemania e Italia, quedaron instaladas en la Hospedería del Colegio Fonseca. Otras muchas mansiones más fueron requisadas.

7.- FALANGE. CALLE TORO 52

Por otro lado, Falange se instala primeramente en la calle Consuelo 20, junto a la Torre del Clavero, una antigua casona que pronto resultó insuficiente para una inimaginable avalancha de afiliados. Hubo de trasladarse a la calle Toro 52, a un edificio propiedad del ganadero Juan Cobaleda, que daba a la Plazuela de Santa Eulalia y a la calle Deán Polo Benito, donde también tenía despacho el jefe nacional, Manuel Hedilla. Su servicio de propaganda quedó inicialmente ubicado en la finca Arauzo, junto a Peñaranda de Bracamonte, propiedad de Ricardo Soriano (el primer promotor turístico de Marbella), donde los domingos se reunían los dirigentes para distribuir sus misivas entre veintisiete periódicos como si de una agencia se tratara.

El 22 de noviembre, los dirigentes falangistas tienen noticia del fusilamiento de José Antonio acaecido en la cárcel de Alicante. La orden de ejecución había sido dada por el jefe de la policía alicantina José González Prieto, un comunista salmantino que antes de que finalizara la guerra huyó a Moscú. Temen lo peor, que la militancia en el frente se desmoralice y que Franco aproveche la situación para disolver el partido. Por ello, acuerdan ocultar la noticia. Pero fue en vano. Entre los nuevos militantes abundaban infiltrados que sacaban buen rendimiento de los secretos.

Advertido Franco, su primera medida fue publicar un decreto de unidad de mando sobre todos los que combatían en el frente con diversas jefaturas. Falangistas, tradicionalistas y otros grupos paramilitares lucharían bajo la jerarquía militar. La reacción de esos grupos armados fue la de oponerse y mantener conversaciones secretas entre ellos para neutralizarlo. Pero, no prosperó. Franco pronto tuvo conocimiento de esos encuentros, lo que le condujo a decretar la fusión forzosa de falangistas y tradicionalistas. Previamente urdió un plan: primero, dividirles; luego, unificarlos bajo su persona. Una maquinación que como militar africanista le había dado buenos resultados con los cabecillas de las tribus rebeldes de Marruecos.

8.- MANUEL HEDILLA. EL FALANGISTA PROLETARIO

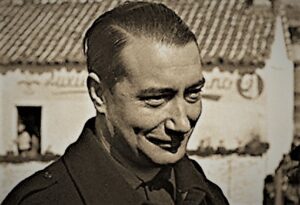

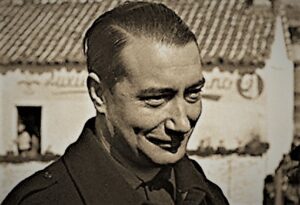

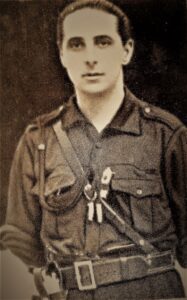

El jefe nacional de Falange, Manuel Hedilla, esencialmente era un obrero. Había obtenido el título de maquinista naval en la escuela de la empresa Euskalduna y trabajó en la Constructora Naval. Más tarde, cuando contrajo matrimonio con Elena Arde, se trasladó a Cuenca para abrir un taller de reparaciones. Según Ridruejo, “era grande, reposado y de pocas palabras; no tenía énfasis ni presunción y parecía tener una ambición comedida, a pesar de las muchas exhortaciones que, para promoverle al caudillaje, recibía de casi todos sus satélites o colaboradores personales”.

Como avezado activista, Hedilla molestaba al nuevo régimen y a parte de sus compañeros que terminaron confabulándose contra él. Repetidas veces dio públicas muestras de su ideología. El 24 de diciembre de 1936 se dirigió por Radio Salamanca a toda la militancia para pedirles condescendencia y “generosidad con los campesinos por ser todos españoles y hermanos nuestros”, añadiendo: “todos sabemos que en los pueblos hay derechistas peores que los rojos”. En la mañana siguiente inauguró un comedor para niños de familias necesitadas, a cuyo acto asistió Carmen Polo, que tenía una agenda propia para sus actos benéficos. Hedilla siempre dio mayor relevancia a la labor social que a la política.

Un mes después, envió otra misiva por la misma emisora a los obreros republicanos, diciéndoles: “Voy a dirigirme a vosotros, obreros y campesinos, con una familiaridad y una autoridad que difícilmente tendría otra voz de la España Nacional que nacen de mi condición de obrero”. Y les anunciaba que Falange les acogería con todas las mejoras sociales que habían obtenido en la República. Se les aplicaría la justicia social “bien distinta a la caridad burguesa”. En otra ocasión, por Radio Castilla de Burgos, ofreció “los brazos abiertos al obrero campesino” y conminó a todos por las ondas “a impedir con energía que nadie sacie odios personales y que nadie castigue o humille a quien por hambre o desesperación haya votado a las izquierdas”.

Aquellas alocuciones, que eran preparadas en su casa por su secretario particular, el periodista santanderino Víctor de la Serna, hijo de la escritora Concha Espina, también aparecían en la prensa extranjera, como La Gaceta de Colonia de Alemania, que recogía el ideario de Hedilla con puntos que chirriaban a los oídos de los promotores del golpe: “Facilitar al campo todo cuanto el industrialismo, el gran capital financiero, el caciquismo rural y la llamada política agraria le venían robando”.

Se mostró contrario a la saca de presos para ser ejecutados sin un juicio sumario e impidió muchos fusilamientos. Víctor de los Ríos le hizo una entrevista en la que aseveraba: “Prefiero a los antiguos marxistas arrepentidos que a los derechistas maleados por la política y el caciquismo”. Y al embajador italiano Roberto Cantalupo le aseguró que “él y sus seguidores era republicanos y toleraban a Franco sólo mientras durara la guerra”. Esa conciencia de clase suponía un obstáculo en el acercamiento a Franco que le consideraba excesivamente obrerista en su nuevo régimen.

El enfrentamiento fue creciendo hasta incurrir en el desacato. El Caudillo le prohibió difundir por radio el discurso que José Antonio había pronunciado el 2 de febrero de 1936 en el Cine Europa de Madrid, en el que abogaba por el desmontaje revolucionario del capitalismo. A pesar de ello, distribuyó veinticinco mil ejemplares en papel. Tomó por la fuerza la emisora de Radio Castilla de Burgos y dio lectura al discurso conmemorativo del aniversario. La hostilidad entre ambos llegó a tal grado que el “camisa vieja” Alcázar de Velasco propuso a Hedilla varias veces acabar con Franco, a lo que rotundamente se opuso.

Hedilla se sentía desbordado. De seis mil “camisas viejas” que conformaban la militancia en el momento del alzamiento pasó a cientos de miles en los cinco primeros meses, muchos de ellos en busca de fortuna y prebendas políticas. La guerra dificultaba el filtro de los nuevos afiliados, socialistas y anarquistas en gran parte. Mejor resultado dio su coordinación con civiles y militares, sobre todo, con el general Mola, ganando carisma entre las bases de la organización. Se convirtió en un líder entre los grupos civiles que trabajaban dentro de la República, principalmente en Madrid, lo que el general Mola llamaba “la Quinta Columna” del Ejército.

Con Mola tuvo una gran amistad después de una violenta discusión por el fusilamiento de presos en la carretera de Irún, junto a la frontera francesa. Le dijo que los muertos eran afiliados a sindicatos o partidos de izquierdas que no habían cometido ningún delito. Aquello era una mancha en la contienda civil y un desprestigio internacional. Pero, Hedilla estuvo solo frente al aparato franquista, que veía cómo Falange se convertía en un estado paralelo: un conjunto de milicianos con prensa, propaganda, cuarteles y procedimientos propios.

9.- MUERE DON MIGUEL DE UNAMUNO

Cuando don Miguel de Unamuno fallece en Salamanca, el último día de 1936, coexistían dos jefaturas, la militar de Franco y la paramilitar de Manuel Hedilla. Ambas eran fuerzas armadas, si bien, la segunda con armamento ligero. Entre ellas no había coordinación, sino rivalidad. Hedilla quería hacerse con el estamento civil y cualquier movimiento suyo era visto con recelo por Franco, que trató de atraer a determinados falangistas a su Cuartel General para debilitarle.

Uno de ellos fue el escritor Ernesto Giménez Caballero que el 7 de noviembre de aquel año fue recibido por Franco. Él mismo lo narra: “Era el segundo piso, y último, su despacho. Al abrirme la puerta para ‘franquearme’ el paso, me encontré al General de espaldas al balcón que daba a la plaza frente a la Catedral y no lejos de Anaya, palacio dieciochesco, que lo convertiría en Ministerio de Propagada, germen del actual de Cultura. Franco, vestido de uniforme caqui, pantalón largo, el fajín algo ceñido y papeles en las manos, se volvió para saludarme… Me propuso que me ocupara de la Prensa y Propaganda bajo Millán Astray”.

Continúa Giménez Caballero: “Otro incidente con los falangistas joseantonianos, por no haber hablado yo en un mitin con los brazos remangados. Hedilla debió meterme, a petición mía en el calabozo (sic), de donde Millán Astray quiso sacarme a tiros con sus legionarios. Al fin llegó Ramón Serrano Suñer a Salamanca y pudimos hacer un secretariado político con el que abordamos la unificación de los tradicionalistas, haciendo yo el discurso que leyó Franco. Por lo que los joseantonianos me quisieron matar. Me salvaron Ridruejo y Foxá. Hube de marcharme a Pamplona para hacerme alférez provisional y estar en el frente, más seguro que en Salamanca”.

Giménez Caballero debía su carrera profesional a Unamuno. En 1935 se había presentado a una cátedra de Literatura del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. El Rector presidía el tribunal y se la concedió por llevar la contraria al resto de miembros, que se decantaban por otros candidatos de entre unos trescientos, incluso desoyendo las presiones del presidente del Gobierno, Niceto Alcalá Zamora. Así se lo reconoció Giménez Caballero a Quiroga Pla, el yerno de Unamuno, según relata en su obra Retratos Españoles. Como simultaneaba aquellas oposiciones con el I Congreso de Falange, se presentó a las pruebas con una pistola guardada. Pero ya antes, desde el año 1923, había recibido apoyo de Unamuno, cuando éste le lanzó a la fama alabando su primer libro Cartas Marruecas, que criticaba la política española en el norte de África.

Comenzada la Guerra Civil, consiguió huir de Madrid para marchar a Salamanca. En los dos meses que transcurrieron desde su llegada hasta la muerte de Unamuno, no se puso en contacto con él, ni fue a visitarle a su casa, donde estaba recluido desde su enfrentamiento con Millán Astray. Unamuno podía salir a la calle, pero siempre acompañado por alguien. Y no faltaron falangistas de letras que se prestaron a ello, como el gallego Eugenio Montes, catedrático de instituto, o Víctor de la Serna, el hijo de la escritora Concha Espina, que durante muchos años había mantenido correspondencia con el Rector.

Para el Cuartel General de Franco, se trataba de que Unamuno no huyera. Para estos falangistas, más bien era una cuestión de seguridad. En aquel semestre, murieron todos los fundadores de Falange. José Antonio, Ramiro Ledesma Ramos y Julio Ruiz de Alda fueron asesinados. Onésimo Redondo murió en combate en Labajos. Simultáneamente, en la zona sublevada fueron fusilados el alcalde salmantino Casto Prieto Carrasco, el diputado José Andrés Manso, el pastor protestante Atilano Coco y el Rector de la Universidad de Granada, Salvador Vila. Todos ellos amigos muy cercanos de Unamuno. Cualquier exaltado hubiera podido dar muerte a don Miguel en plena calle de no haber tenido protección personal. En cuanto a la actitud de Giménez Caballero fue más que pusilánime.

10.- EL SEPELIO DE DON MIGUEL DE UNAMUNO

Las exequias de don Miguel de Unamuno se convirtieron en un campo de batalla entre el Cuartel General y Falange. Franco indicó a Millán Astray que los actos de entierro y funeral se ciñeran al ámbito estrictamente familiar, limitándose a dar la noticia por la radio y a publicar una breve nota necrológica en la prensa.

Manuel Hedilla no aceptó las imposiciones de Franco. Dada la personalidad del difunto, ordenó que el sepelio tuviera un mayor rango y encargó la organización a Víctor de la Serna. Envió una comunicación de su decisión a Franco, de la que éste no se dio por enterado. Ante la posibilidad de que el 1 de enero de 1937 pudiera convertirse en un choque frontal entre ambas partes, Hedilla decidió no estar presente en los actos y envió una carta de pésame a la familia Unamuno.

Encargó al antiguo anarquista Maximiano García Venero que escribiera con prontitud un artículo laudatorio de la vida y obra de Unamuno y que acudiera a El Adelanto para que saliera a la calle a primera hora de la mañana, antes de que fuera enterrado. Así lo hizo Venero bajo el seudónimo de Tresgallo de Souza para no implicar a sus familiares que se hallaban en zona republicana. Por otro lado, cuando por la noche Ernesto Giménez Caballero se disponía a dar lectura del parte del Cuartel General, se encontró con la sorpresa de que la emisora de radio sufrió una extraña avería y no lo pudo retrasmitir.

Al día siguiente, numerosos falangistas acudieron a la casa de la calle Bordadores para sacar el féretro de Unamuno. A hombros lo hicieron el escritor y cineasta Antonio de Obregón, el aragonés Emilio Díaz Ferrer, el tenor Miguel Fleta y el propio Víctor de los Ríos para llevarlo a la cercana iglesia de la Purísima. Encabezaban el duelo Fernando y Rafael, hijos de Unamuno, y los catedráticos Esteban Madruga y José María Ramos Loscertales, escoltados por los bedeles de la Universidad, seguidos por todos aquellos que había firmado su destitución.

A la entrada del templo, el coro universitario, dirigido por Bernardo García-Bernalt entonó un réquiem. No había ninguna representación oficial del Cuartel General. Tan sólo, mezclado entre centenares de salmantinos, sentado en un banco, se hallaba Giménez Caballero, que por una vez acudió a ver a Unamuno, a despedirse a título personal, tras pedir permiso a Millán Astray. En el cementerio, después de un ritual falangistas que el Rector nunca hubiera querido, sus restos fueron depositados en el nicho 340 de la galería Este.

En aquel primer día del año 1937 quedó patente el enfrentamiento larvado que existía entre Manuel Hedilla y el sector del falangismo que contemporizaba con Franco. Un día después aparecía en La Gaceta Regional el artículo de Ernesto Giménez Caballero, lo que provocó una fuerte discusión entre ellos. Algunos, como García Venero, llegaron a sacar las pistolas.

11.- RADIO NACIONAL Y LA PRENSA SALMANTINA

El 19 de enero de 1937, en medio de una gran nevada, se inaugura Radio Nacional en el Palacio de Anaya como medio de propaganda. En su primera intervención Franco pronunció un encendido discurso y la artista Celia Gámez cantó un chotis. Millán Astray contaba con la colaboración de Ramón Rato, Pedro Aparicio, Pedro Laín Entralgo, Dionisio Ridruejo, Agustín de Foxá y Rafael Duyos, entre otros. Antonio Tovar sería su director, posteriormente nombrado Rector de la Universidad de Salamanca. Se trataba de una emisora Telefunken-Lorenz con una potencia de veinte kilovatios, que el gobierno alemán regaló a Franco, después de haber sido usada durante los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936.

Franco delegó el control de la actividad por las ondas en su hermano Nicolás. La arenga denominada Habla España, estuvo a cargo del conocido locutor Fernando Fernández de Córdoba, famoso por sus grandilocuentes partes de guerra, que a las diez de la noche hacía que los salmantinos estuvieron pendientes de la radio. Éste fue también el que el 1 de abril de 1939, con impostado énfasis, comunicó por las ondas el final de la guerra mediante su famosa frase: «Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares». Millán le había conocido casualmente a través del cronista Víctor Ruiz Albéniz en la guerra de Marruecos. Le siguió Vicente Gay, como delegado de prensa y propaganda, incidiendo en “la campaña difamatoria de los comunistas rusos”. La estancia de esta emisora en la capital charra duró solamente un año, hasta que fue trasladada a Burgos y Madrid. Franco utilizó sibilinamente Radio Nacional en contra de la Falange de Manuel Hedilla.

Millán Astray también estaba a cargo del Servicio de Prensa Extranjera, que se ubicaba en la planta baja del Cuartel General. En su equipo figuraban Gonzalo de Aguilera y Munro, un aristócrata salmantino que hablaba inglés francés y alemán, tan histriónico como él, y Luis Antonio Bolín, corresponsal de ABC en Londres, al que nombró Capitán Honorífico de la Legión por haber alquilado en la capital británica el avión Dragón Rapide a la Olley Company para trasladar a Franco desde Canarias hasta Marruecos e iniciar la sublevación. El 11 de julio de 1936 Bolín contrató como piloto al capitán Bebb y solicitó al mayor Hugh Pollard, a su hija Diana y a la amiga de ésta Dorothy Watson que fuera a bordo para dar el aspecto de un viaje turístico.

Desde 1933, la confabulación contra la República en el Reino Unido había ido creciendo. El hispanista Gabriel Jackson así lo describía: “Durante generaciones, Inglaterra había sido el mercado más importante de los vinos españoles de calidad. Capitales ingleses y españoles compartían el control de muchas empresas mineras y metalúrgicas en el País Vasco. Los españoles adinerados se codeaban con los residentes veraniegos ingleses en San Sebastián y Biarritz. Hacia el 25 de julio, Juan March y Gil Robles establecieron sus cuartes generales en Lisboa. El primero era propietario del Kleinwort Bank de Londres, a través del cual financió la compra de material de guerra para el ejército insurgente”.

En cuanto a la prensa salmantina, los rotativos La Gaceta Regional y El Adelanto fueron incautados por orden de Millán Astray. El primero se adhirió a las nuevas autoridades desde sin objeción. El monárquico José María Gil-Robles ostentaba la presidencia del consejo de administración. En el inicio de la Guerra, éste se hallaba en Biarritz. En agosto de 1936 pudo pasar por Salamanca camino de Portugal. Pero al ser suprimido su partido, allí quedó en situación de exiliado. El redactor jefe del periódico era Francisco Bravo Martínez, que el año anterior había conspirado contra el gobierno de la República en la reunión que José Antonio Primo de Rivera promovió en el Parador de Gredos, y acababa de salir de la cárcel acusado de comprar armas en Portugal, junto con el salmantino Ramón Laporta. Distinto fue el caso de El Adelanto, propiedad de la liberal familia Núñez, cuyo redactor José Sánchez Gómez, perteneciente a la Acción Republica de Manuel Azaña, había sido detenido y posteriormente fusilado en La Orbada. El periódico estuvo cerrado durante seis días hasta que cambió su línea editorial.

12.- LAS CONVERSACIONES EN PORTUGAL

El falangista Sancho Dávila, opositor a su jefe Hedilla, se reunió a sus espaldas en Portugal con Manuel Fal Conde y Tomás Domínguez Arévalo, Conde de Rodezno, representantes del Tradicionalismo en el exilio y partidarios de entregar la corona española al pretendiente Javier de Borbón Parma. El punto elegido fue el palacio de los Alburquerque en Insua, en Penalva do Castelo, entre Guarda y Viseu. Ambas partes pretendían constituir un Gobierno común con fuerzas civiles sin intervención del Ejército.

El resultado del encuentro enojó tanto a Franco como a Hedilla. Al primero, porque ya meses antes Fal Conde quiso crear un centro de requetés en Toledo, denominado Real Academia Militar Carlista y fue llamado por Franco a Salamanca para comunicarle, a través del general Dávila, que lo consideraba un golpe de estado encubierto y que le daba 48 horas para dejar la sede de la Casa de las Conchas y salir del país o sería encarcelado.

Y las conversaciones de Portugal también indignaron a Hedilla, porque ponía en peligro ese mismo proyecto que él tenía para Falange en Salamanca. A esto se le sumó otro imponderable: Benito Mussolini le envió a su observador en la guerra, Roberto Farinacci, para expresarle su deseo de que, habiendo abdicado el Rey Alfonso XIII, la corona española recayera de nuevo en la dinastía italiana de Saboya, continuando así la línea abierta por el rey Amadeo I.

13.- LLEGADA DE SERRANO SÚÑER A SALAMANCA

Tras conseguir huir de la cárcel Modelo de Madrid, el 20 de febrero llega a Salamanca Ramón Serrano Súñer, acompañado por su esposa Zita Polo, hermana de Carmen Polo. En la prisión tuvo que presenciar el fusilamiento de Fernando Primo de Rivera, hermano de José Antonio, y de otros políticos, como Ruiz de Alda o Melquiades Álvarez. Alegando motivos de enfermedad, había sido ingresado en una clínica privada madrileña, de donde el doctor Gregorio Marañón le ayudó a escapar para refugiarse en la Embajada de Holanda.

A Salamanca llegó, a través de Francia, subiéndose a un barco argentino en Alicante, para unirse a Franco en el Cuartel General. Estaba muy demacrado. Acababa de enterarse que sus hermanos José y Fernando, con quienes siempre estuvo muy unido, habían sido asesinados por radicales en Madrid. Su rostro mostraba la expresión del trauma. Fue íntimo amigo y compañero de estudios de José Antonio y esa circunstancia hizo a creer a los falangistas que facilitaría su comunicación con Franco, hasta entonces inexiste. Pero no fue así.

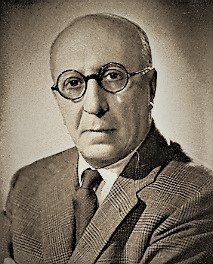

Serrano Súñer había sido Abogado del Estado y tenía una amplia experiencia parlamentaria como ex diputado democristiano de Gil-Robles. Se propuso la creación de un nuevo Estado con base política y jurídica, para que el golpe militar no resultara una dictadura de corte sudamericano. Se convirtió en la persona de contacto para la gestión de los asuntos políticos, recibiendo a sus interlocutores en la pequeña capilla del Palacio Episcopal. Allí fraguó el estrambótico plan para liderar un Movimiento Nacional mediante la unión explosiva de falangistas (republicanos y revolucionarios) con tradicionalistas (monárquicos y conservadores). Ante el fracaso de Nicolás Franco, y al igual que años antes hiciera el general Primo de Rivera, Serrano retoma la iniciativa de crear un partido único con apoyo del policía Mauricio Carlavilla y de quien fuera biógrafo de José Antonio, Felipe Ximénez de Sandoval.

Entre los Franco no faltaron las rivalidades familiares. Nicolás hacía negocios con la compra del armamento y eso enojaba a Serrano Súñer y a Zita Polo. Por su parte, la esposa de Nicolás Franco, Isabel Pascual de Pobil, recibía numerosos regalos que Carmen Franco entendía qué les correspondía a ellos. Franco zanjó la situación enviando a su hermano como embajador a Lisboa, la capital oficiosa de los políticos antirrepublicanos.

Nicolás Franco era la antítesis del Caudillo. Le gustaba la buena vida y su función era la de tratante y conseguidor. Estaba casado en segundas nupcias con la hermana de Concha, su primera esposa, de la que enviudó. En Salamanca vivió en el Gran Hotel, en la casa de doña María la Brava de la Plaza de los Bandos y en el Cuartel General o Palacio Episcopal. En la pugna con Serrano, Franco se decantó por su cuñado, que le sustituyó en el cargo de secretario general. En el tiempo en que las tres familias vivieron en aquel palacio, su convivencia resultó difícil. Franco se instaló en la planta principal, dejando las superiores para su hermano Nicolás y su cuñado Serrano Súñer. En la planta baja se encontraban las dependencias administrativas y el cuerpo de guardia.

14.- CREACIÓN DE UNA ACADEMIA PARAMILITAR EN LAS VEGUILLAS

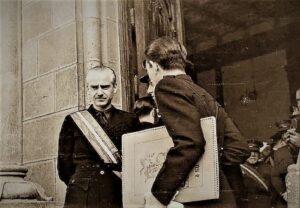

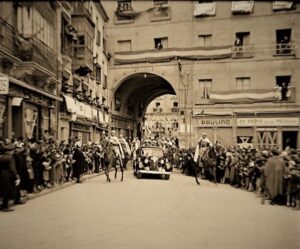

Italia y Alemania reconocen al nuevo régimen. Envían a Salamanca a sus embajadores, Roberto Cantalupo y Wilhelm von Faupel que presentan sus credenciales a Franco los días 1 y 3 de marzo, en la Plaza Mayor con gran solemnidad y despliegue militar, en medio de una muchedumbre que abarrotaba balcones y soportales. Al ágora llegaban los embajadores escoltados por la guardia mora a caballo del Jalifa, alto comisario de España en Marruecos, exóticamente ataviados con turbantes y capas azules.

En el salón de plenos, adornado con dos grandes tapices traídos de Zamora, Franco recibió a los dos embajadores junto a Mola, Queipo de Llano, las autoridades provinciales y Sangróniz como introductor. La presencia de italianos y alemanes en Salamanca fue distinguida por el gobierno franquista poniendo el nombre de Avenida de Italia y de Alemania a dos de sus calles. Todos ellos se alojaban en lugares estratégicos de la ciudad: Hotel Las Torres, Palacio de Anaya, Plaza de Los Bandos, Hotel Pasaje, Palacio de Figueroa…

Ambos trataban de controlar al partido falangista y, a través de él, a Franco. Con ayuda de ellos, el 15 de marzo, Hedilla promueve la creación de la Academia de Pedro Llen en una finca propiedad del ganadero Antonio Pérez Tabernero en Las Veguillas, cerca de Salamanca. Se trataba de un centro de formación militar de cuadros de Falange, escogidos de entre aquellos que tuvieran un buen historial de guerra con un mínimo de tres meses. Su fin era burlar la subordinación al Ejército mediante milicianos jerarquizados y tenía la misma estructura que las que el general Luis Orgaz había creado para la formación de los alféreces provisionales. A su vez, la aviación de la Legión Cóndor alemana ya se había establecido en Negrillos, otra finca próxima del Marqués de Llén en Carrascal del Obispo.

Hedilla encargó la dirección de la academia al cineasta Carl von Haartman, un aristócrata finlandés, sobrino del héroe de la independencia finesa mariscal Mannerheim, que había luchado como oficial de caballería contra los rusos con el apoyo de los alemanes. Hedilla siempre sospechó de él que se fiaba demasiado de Franco, que pretendía cerrar el centro porque estaba en manos de los instructores alemanes de Faupel, expertos instructores en logística y en el uso del armamento. Haartman había actuado en 1930 en la película bélica Ángeles del Infierno, de Howard Hughes, basada en la aviación militar y, en 1936, quiso participar en una guerra real. Así, apareció en Burgos, donde conoció a José Antonio Serrallach Juliá, mano derecha de Hedilla, recién llegado de Alemania, del que se servía como traductor para tratar con los alemanes. El 8 de abril finalizó la primera promoción de 90 alumnos que recibió formación militar suficiente para incorporarse al frente.

15.- ÚLTIMO INTENTO DE HEDILLA POR IMPEDIR EL FINAL DE FALANGE

La Junta Provisional falangista considera inminente el intento de desarticulación de Falange por Franco. Como medida desesperada, acuerda por mayoría, pero con la oposición de Hedilla, enviar a Franco la propuesta de “recabar para Falange la tarea política de la Gobernación del país, salvo los departamentos de Guerra y Marina, que serían competencia del Ejército”. El santanderino se temía la reacción del Caudillo que, ciertamente, recibió la misiva con estupor, pues no estaba dispuesto a compartir el poder con nadie.

Siguiendo con su plan de “dividir y vencer”, Franco cita al Conde de Rodezno en su Cuartel General de Salamanca para anunciarle que proyectaba la fusión de tradicionalistas y falangistas, a lo que éstos eran favorables, según le dijo, manifestándole su opinión de que la masa izquierdista se estaba afiliando a Falange mientras que los conservadores lo hacían a los tradicionalistas. Eso significaba que nuevamente estaba apareciendo en España la eterna división entre izquierdas y derechas y la reiterada lucha de clases con la que quería acabar. Por ello, le anuncia que unificaría por decreto todas las fuerzas existentes en la zona nacional para que se lo comunicara a sus superiores, Fal Conde y el regente don Javier de Borbón, que esperan noticias en San Juan de Luz (Francia). Éstos convocan una asamblea el 14 de abril en Pamplona para debatir sobre los planes de unificación de Franco que, ellos creían, contaba con la aquiescencia de numerosos falangistas.

Hedilla, que se encuentra en San Sebastián, tiene conocimiento de las artimañas de Franco y de que entre sus filas había traidores que desde hacía tiempo maquinaban contra él y monta en cólera. Da instrucciones a sus hombres para la detención en Salamanca de Agustín Aznar, Sancho Dávila y Rafael Garcerán, pues daban muestras de que la unificación suponía para ellos la oportunidad de ejercer la política profesional en el nuevo régimen franquista.

A partir de entonces, toma precauciones. Se hizo acompañar de una guardia pretoriana, y ordenó que diariamente se le diera información del entorno de esas personas. Previendo conflictos y, habiendo llegado a sus oídos el rumor difundido de un atentado contra él, consiguió que el General Sagardía retirara del frente a un grupo de incondicionales suyos, entre los que se encontraba el farmacéutico cántabro Alonso Goya, para destinarlo a su seguridad personal.

Se entrevista con Vicente de Cadenas, al que haría jefe del Servicio de Prensa de la calle Zamora de Salamanca. Cadenas le convence de que convoque un Consejo Nacional extraordinario en Burgos el día 25 de abril, y no en la sede oficial de Salamanca, dada la gravedad de la situación que se percibía, para disolver la Junta provisional y nombrar un jefe nacional que, obviamente, sería Hedilla, pues una vez definitivo su nombramiento, resultaría más fácil pactar con Franco.

Ya en Salamanca, el día 15 de abril, Hedilla se cita con Sangróniz como representante del Cuartel General. Le da a conocer su plan de que los falangistas se hicieran cargo de la organización política del nuevo Estado, correspondiéndole a ellos el papel de estamento civil. Sangróniz no se muestra receptivo. Al contrario, le manifiesta que Serrano Súñer quería hablar con él acerca de la fusión de falangistas y requetés, pero que no se intranquilizara porque él sería nombrado secretario general de ese nuevo partido unificado.

Posteriormente, se produce el encuentro entre Hedilla y Serrano Súñer, persona intrigante y decisivamente influyente en su cuñado, para hacerle saber los deseos de Franco: todas las fuerzas políticas se fusionarían en un partido único, cuya jefatura sería asumida por el Caudillo. Hedilla lo rechaza. El falangista percibe en las palabras de Serrano un tono muy despectivo hacia él, porque le consideraba un mero líder obrero. En cierta ocasión, Hedilla cometió el error de quien no es político. Serrano fue a entrevistarse con él y le hizo esperar inútilmente unos minutos, lo que Serrano consideró un desaire y se marchó.

16.- COMIENZAN LOS RUMORES SOBRE POSIBLES ATENTADOS

Esa mañana alguien filtra a la prensa extranjera un documento de cinco folios, escrito con una máquina alemana, sobre unas conversaciones entre falangistas y requetés para llegar a un acuerdo contra Franco, que tendrían lugar dos días después en el Hotel Avenida de Lisboa. Se atribuyó a Serrano Súñer, Nicolás Franco y al comandante jurídico Lorenzo Martínez Fusset la autoría de estar pasando dicha declaración de mano en mano por toda la ciudad, por la que, se suponía que rechazaban los planes de Franco y pretendían la reinstauración de la Monarquía.

Por la tarde acaeció un suceso que apuntaba a un intento de asesinato de Franco. José Antonio Serrallach, secretario de Hedilla, doctor en química y creador de la mercromina, acudió en busca de una cantidad ingente de bromuro a los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Universidad, en el Palacio de Anaya, justo donde se elaboraban los gases asfixiantes para ser utilizados en caso de que el enemigo atacara con ellos.

A cargo del laboratorio estaba Sarvapoldi Hammaralt, un hindú británico al servicio de Nicolás Franco que sabía leer las comunicaciones secretas escritas con tinta invisible. Hammaralt se alarmó al no saber qué utilidad se le daría al pedido y, según dijo, acababa de captar una emisión en árabe de la zona republica arengando a la guardia mora a matar a Franco. Apresuradamente, se lo comunicó a su superior, transmitiéndole que aquel bromuro, que estaba destinado a la guerra química, tenía capacidad para hacer dormir a todas las personas del Cuartel General y que podían ser objeto de un atentado. Rápidamente, Nicolás Franco ordenó a todos los farmacéuticos de Salamanca que no expidieran bromuro a nadie.

Serrallach, conocido como «el alquimista” y propietario de la farmacéutica barcelonesa Lainco, presentado a Hedilla por el embajador alemán Faupel, fue detenido, quedando abortado su cometido, que no era otro que preparar gases lacrimógenos para entrar por la noche sin ruido de disparos en la Junta de Mando falangista y detener a Sancho Dávila. Algunos historiadores han visto en Serrallach a un agente al servicio de Hitler para controlar al nuevo régimen español. De hecho, Hedilla tenía en su poder un ejemplar de la obra Mein Kampf con una dedicatoria personal del propio Hitler.

17.- SARVAPOLDI HAMMARALT Y EL ALMIRANTE CANARIS

Sarvapoldi Hammaralt, había llegado a Salamanca procedente de Alemania. Con cierta habilidad, se presentó en el Cuartel General manifestando que sólo sabía hablar alemán, que necesitaba la ayuda de algún intérprete. Consiguió llegar hasta Franco a través de su hermano Nicolás, convenciéndoles de que podía crear oro sintético para financiar la guerra. Por la codicia del incauto hermano del Caudillo le asignaron como intérprete al mismo con el que contactaban con la Legión Cóndor.

Nunca consiguió lo que prometió, pero Hammaralt continuó trabajando en el laboratorio porque sabía manejar los reactivos para leer los comunicados escritos en tinta simpática. El hindú infundía tanta confianza que entraba con absoluta naturalidad y sin cortapisa en todos los edificios oficiales y estaba al corriente del movimiento de las tropas. Por eso, se puso ten nervioso cuando vio por los laboratorios a José Antonio Serrallach, estudiante de Química en Alemania como él. Podía haberle desenmascarado.

En aquellos momentos apareció por Salamanca el almirante alemán Wilheim Canaris, viejo amigo y consejero de Franco. Ambos ya se habían conocido en la República a través de Gil-Robles. Las visitas de Canaris a España habían sido continuas en tiempos de Alfonso XIII y del general Primo de Rivera. Actuaba de intermediario entre empresarios españoles y alemanes. Dado que hablaba el castellano con fluidez por el largo tiempo que estuvo en Sudamérica, en 1935 se le asignó el espionaje alemán en la península.

A la vista de la gran cantidad de armamento y asesores rusos que estaba recibiendo el ejército republicano, Franco había solicitado ayuda militar de Alemania en la guerra. Canaris se desplazó en 1936 a Salamanca y le convenció de que la mejor propuesta era la ofrecida por Hitler: la creación de una fuerza aérea permanente bajo mando alemán, que sería la Legión Cóndor. Esta unidad fue creada el 30 de octubre de ese año y se componía de cuatro escuadrillas de doce aviones cada una.

Pero. además, Canaris se interesó por los servicios de inteligencia españoles, comprobando que no era los adecuados al momento. En el Cuartel General eran muy rudimentarios. Carecían de medios para transcribir mensajes cifrados. El general Mola, antiguo director general de Seguridad de la República, se hallaba en Pamplona y había perdido el control de la información que antes manejaba desde el Gobierno. Paradójicamente, era Falange la que poseía una gran red de confidentes, prácticamente, en cada pueblo. Pero esa información no la compartía con Franco, con quien mantenía un recíproco espionaje que tanto les incordiaba.

Como consecuencia de una necesaria reorganización, el comandante Antonio Sarmiento León-Troyano, una persona poco conocida hasta entonces, se hizo esencial. Este oficial de Ingenieros asumió el Servicio de Cifras y Comunicaciones. Tomó a su cargo las funciones de escucha, criptografía y desencriptación, mostrando una gran destreza con los últimos adelantos que Alemania iba facilitando al ejército de Franco en cuanto a espionaje.

Es ese contexto, con ocasión de otra visita posterior de Canaris, cuando el almirante es alertado de la presencia de Hammaralt en Salamanca, ya conocido por la inteligencia alemana, que se hallaba investigando con los químicos españoles sobre el gas mostaza. El militar alemán comunicó enseguida a Franco que el hindú había estudiado Química en Alemania. También, que fue expulsado del país bajo sospecha de ser un espía de Inglaterra especializado en guerra química y de que podía haber informado sobre los avances de Hitler en ese tipo de armas.

Tan pronto como Hammaralt supo de la llegada de Canaris a Salamanca desapareció sin dejar rastro. Aquel suceso no se pudo esclarecer porque no había relaciones diplomáticas con Inglaterra, únicamente representaciones oficiosas: sir Robert Hadgson en Salamanca y Jacobo Fit-James Stuart y Falcó, Duque de Alba, en Londres. No obstante, nunca más se supo de aquel espía. Todo apunta a que, por el conocimiento que tenía de la estrategia franquista, fuera eliminado.

En cuando al almirante Canaris, que no había pertenecido al partido nazi, en 1945 fue ejecutado por alta traición por Hitler, al descubrirse que formaba parte de la operación Valquiria cuyo fin era asesinarle. Para Franco, Canaris había sido un buen amigo y concedió una pensión vitalicia a la viuda del almirante, que había quedado en una difícil situación.

18.- EL ENFRENTAMIENTO CON MANUEL HEDILLA SE CONSUMA

Los rumores arreciaban. Serrano Súñer, de acuerdo con Franco, fomenta la división entre los falangistas haciendo circular bulos de ruptura entre ellos, de enfrentamientos y posteriores fusilamientos de los perdedores. El éxito de aquel enredo estaba asegurado al poner al frente del servicio del espionaje a Lisardo Doval Bravo, comandante de la Guardia Civil famoso por su dura represión en la Revolución de Asturias en 1934, que consideraba a los falangistas como “rojos camuflados”. Serrano le otorgó plenos poderes para fichar a delatores entre los partidarios de Hedilla y vigilar estrechamente su academia paramilitar de Llen. Doval, que era un especialista en difundir falsedades, propagó el bulo de que un grupo de falangistas conducidos por Agustín Aznar se habían confabulado contra Hedilla para matarle.

Aquellos habladurías pusieron en marcha el levantamiento del llamado “Grupo de Madrid”, que se reunió en el Gran Hotel y elaboró un documento que entregarían a Manuel Hedilla, haciéndole saber que quedaba destituido y que sus funciones pasaban a una junta compuesta por Agustín Aznar, Sancho Dávila, y José Moreno, participando como secretario Rafael Garcerán. Todos ellos tenían en común ser universitarios, haber tenido trato directo o ser familiares de José Antonio y considerar izquierdista a Manuel Hedilla.

Posteriormente, comunicaron el contenido de dicho documento a Franco para tenerle al corriente, aunque, hay versiones que aseguran que fue el propio dictador quien les hizo entrega del escrito redactado por personas de su círculo. En cualquier caso, fue distribuido por toda la ciudad como un panfleto que, obviamente, pronto llegó a manos de su destinatario.

El 16 de abril, Hedilla realizó una reunión de urgencia en su despacho de la calle Toro a la que asistieron sus incondicionales Víctor de la Serna, Serrallach, García Venero y el escolta Goya. Después de leer aquel libelo, esperaron a la llegada del embajador alemán Faupel, que se hallaba en el bunker de Pelagarcía, junto a la finca Gargabete. En las dependencias de Faupel en el palacio de Orellana de la calle San Pablo, a la vista de que había sido escrito con una máquina alemana, llegaron a la conclusión de que el autor era Rafael Garcerán.

Hedilla convocó una sesión extraordinaria para el día 25 cuyo fin era tomar una decisión acerca de “la aguda crisis de autoridad, disciplina y relajación” de la organización. A la hora señalada, llegaron los sediciosos y sus escoltas madrileños fuertemente armados, con la orden de matar a Hedilla si se producía algún tumulto. Pero, a pesar de que éste conocía las intenciones de los conjurados, ordenó que se les permitiera la entrada en la sala de juntas.

En medio de un encuentro frío y hostil sin apenas palabras, le hacen entrega de un pliego de cargos en el que se le acusaba de “ineptitud manifiesta” y el acuerdo de destitución, que le leyeron en presencia de José Sáinz. Hedilla les contestó que lo rechazaba porque sólo el Consejo Nacional que le nombró podía cesarle. Sus opositores se negaron a salir de la sede. Hedilla no quiso responder a la provocación y abandonó el lugar para evitar un enfrentamiento armado, pues en el local había almacenado un gran número de ametralladoras y bombas de mano procedentes de la fábrica de Artillería de Sevilla.

Sospechando que la sedición procedía del propio Franco, se dirigió al Cuartel General para entrevistarse con él. Franco ya era conocedor de todo y no quiso recibirle. En su lugar lo hizo el teniente coronel Antonio Barroso, a quien pidió soldados para desalojar a los rebeldes de la sede de Falange, pero lo rechazó. Barroso le ofreció quedarse allí aquella noche bajo su protección. Hedilla no lo aceptó porque era consciente de que el dictador quería retenerle y le urgía recuperar la sede que había sido tomada por los sediciosos. Dio la orden a Ramón Laporta, jefe provincial de Salamanca, de que reuniera a sus hombres para tomar la Junta de Mando. Laporta previamente lo intentó mediante diálogo, pero no tuvo éxito.

19.- INTENSO TIROTEO EN LA CALLE CONCEJO 3

Esa noche, con el objeto de expulsar a los rebeldes que habían ocupado la sede de la calle Toro, alegando Hedilla que quería anticiparse a quienes querían matarle, envió a Serrallach y a Goya a Las Veguillas para reclutar a un grupo de falangistas armados de la academia de Pedro Llen. Su director, Von Hartman se mostró reticente y les pidió que llevaran la orden por escrito. En ese lapso de tiempo aprovechó para llamar al Cuartel General y comunicar a Franco que algo estaba sucediendo. Pero el Caudillo prefirió hacer oídos sordos y no intervenir hasta ver el final del conflicto que él mismo había creado.

Tras volver con la orden firmada, Serrallach únicamente consiguió el apoyo de cuatro alumnos santanderinos antiguos subordinados de Goya. Entretanto, un grupo de otros seis falangistas recién graduados de la academia se habían desplazado hasta la vivienda de Hedilla para recibir instrucciones. Von Haartman consiguió tomar la sede de la calle Toro y desarmó a los falangistas sublevados que encontraron, poniendo en su lugar a los alumnos de Pedro Llen.

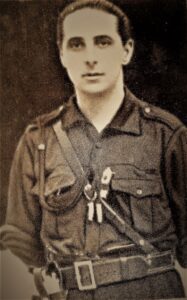

A continuación, Hedilla ordenó a su guardaespaldas Goya que detuviera a Sancho Dávila y Rafael Garcerán, los dos más accesibles en ese momento, disparando a matar si oponían resistencia. Obvió a Aznar porque sabía que ese día dormía en el cuartel de Falange. Goya marchó con una patrulla armada de Llen en busca de Sancho Dávila a la pensión La Macarena donde se alojaba, en la calle Concejo 3, segundo piso, junto a la Plaza Mayor.

Sancho Dávila compartía habitación con Antonio Luna, un falangista con un característico ojo nublado. Ambos habían cenado con Garcerán, que posteriormente se marchó. El jurídico militar Antonio Bremón, también hospedado allí, se ofreció a acompañarle hasta su domicilio, pues había oído en el Gran Hotel que algo se estaba tramando. Garcerán no lo consideró necesario y partió con su chófer. No obstante, esa noche tuvo la precaución de dormir con un arma bajo la cama.

Sancho Dávila también había sido advertido. Pero, confiado, cometió el error de enviar a Sevilla a su escolta personal, compuesta por seis falangistas, y se quedó solamente con dos, Juan Pérez Velázquez y Manuel Peral Peral, este último, antiguo socialista protegido por Dávila. Luna había dejado su pistola sobre la mesilla. Dávila, junto a la almohada. Los dos mencionados guardaespaldas dormían en una habitación contigua provistos de pistolas y bombas de mano.

A las dos de la madrugada, Alonso Goya llamó al sereno municipal para que le abriera la puerta del zaguán y a la criada de la pensión, haciéndoles creer que iban por orden de Franco. Entró con López Puertas y el médico Tomás Rodríguez López, que le acompañaba por si tenía que prestar auxilio a posibles heridos. Otros cuatro cadetes esperaban en el exterior como refuerzo. Goya les indicó que todos llevaran pistola y dos bombas de mano Lafitte de las reglamentarias del Ejército. Tras colocarles estratégicamente, les dio las instrucciones: si Dávila se negaba a acompañarlos, deberían encañonarle con la pistola y si se producía algún altercado, lanzarían las bombas de mano. Deberían estar situados de manera que, en su caso, no se pudiera saber quién era el autor de los disparos.

Goya entró en la habitación con López Puertas. Encontró a Dávila durmiendo en su cama y le arrebató la pistola. Enseguida se reconocieron, porque ambos habían compartido cárcel en la Modelo de Madrid y refugio en la embajada de Cuba. Goya le dijo que le acompañara porque Hedilla quería hablar con él, a lo que Dávila le contestó: “Yo no salgo porque me queréis pasear, criminales”. Refiriéndose a Hedilla con duras palabras, rehusó cualquier acercamiento. Goya le insistió en que sólo se trataba de una orden superior. Siguió negándose. Goya sacó la pistola y le encañonó, mandándole poner las manos en alto y que le siguiera.

El guardaespaldas de Dávila, Manuel Peral, salió al pasillo lanzando una bomba de mano para impedir la entrada a los que esperaban en el zaguán. Entró en la habitación y, sin mediar palabra le descerrajó un tiro en la cabeza a Goya con su pistola Astra 400, con entrada occipital y salida por la cara, cayendo al suelo inmóvil junto a la cama de Dávila, momento en que éste corrió a coger la pistola. Estalló otra bomba de mano y la confusión fue total. El tiroteo era muy intenso. Con puntería certera, López Puertas disparó a Peral, que cayó hacia atrás. Dávila se tuvo que volver para quitarle la pistola a Puertas, que se le había encasquillado en la recámara, retorciéndole el brazo con fuerza para que soltara el arma. Entre ambos se entabló una lucha cuerpo a cuerpo. Los acompañantes de Goya que esperaban en el rellano subieron las escaleras y entraron disparando a los guardaespaldas de Dávila que les repelieron. Los descargadores de las pistolas terminaron vacíos. Los hedillistas se abalanzaron sobre Sancho Dávila inmovilizándole y haciéndose con la situación. Una vez preso, le condujeron a la calle Toro maniatado, semidesnudo y con un capote, donde les esperaba el comando de Llen con Haartman.

El golpe había quedado abortado. Peral se desangró en la calle, muriendo tres días después en el Hospital Provincial a causa de dos disparos recibidos, según el informe de Pablo Beltrán de Heredia y Velasco, doctor de la Beneficencia que había sido movilizado como capitán médico. En la inscripción de defunción se dice que murió a consecuencia de “enfisema de origen traumático”. Antonio Luna salió indemne al haber permanecido en todo momento detrás de un armario atemorizado.

Hedilla no improvisaba, pero su actuación fue torpe y mal planificada, en parte debido a la rapidez con que los hechos se producían. Sabía que sería una detención sangrienta y que Sancho Dávila y Garcerán hacía una semana que lo esperaban. Por ello, llevó al médico Rodríguez López para auxiliar a los heridos. Pero, no pensaba en un resultado tan trágico. El doctor sólo pudo constatar la muerte de Goya. Cuando acudió la Policía también les acompañaban otros dos médicos camuflados enviados por Hedilla.

Al lugar acudió un capitán de la Guardia Civil y varios números para impedir que la gente se acercara hasta que se tomara una decisión por el Juez Militar. El togado ordenó la detención de los falangistas que en ese momento se hallaran en el lugar: Gregorio Arranz Alonzo, Santiago Corral Gómez, Fernando Ruiz de la Prada, Daniel López Puertas y Juan Pérez Velázquez. El teniente coronel Antonio Barroso designó al forense Tomás Rodríguez López para la realización de la autopsia en el depósito, y no permitiera que los dos cadáveres fueran movidos de aquel lugar.

Pero, el hedillista García Venero se negó en rotundo a la autopsia. Sólo dejó realizar una única inspección ocular. A la llegada del forense los allí presentes acordaron que simplemente se certificara la defunción y, de acuerdo con Hedilla, que “se le entierre sin ningún examen ni peritaje”. Previamente, el cuerpo de Goya fue trasladado a la sede de la calle Toro, controlada por el comando de Llen, para que recibiera honras fúnebres. Por el contrario, el cadáver de Peral fue abandonado. Este andaluz natural de Fiñana (Almería) recibió sepultura en el cementerio de Sevilla, donde vivía con su familia antes de ser llamado por Sancho Dávila. Le trasladaron al depósito donde estuvo solo durante catorce horas.

Los detenidos por la Guardia Civil estuvieron de acuerdo en manifestar que agresores y agredidos eran camaradas y sin hostilidades previas. Nadie quería condenar a Sancho Dávila por la muerte de Goya por ser primo del fundador de Falange. El Cuartel General de Franco nombró juez instructor a Rodrigo Zaragoza, comandante de la Guardia Civil, poniendo a todos ellos bajo la justicia militar en tiempo de guerra.

20.- FRANCO ENCUENTRA CIERTA DOCUMENTACIÓN

Después de la muerte de Goya, dejando su cadáver en el suelo, López Puertas y los cadetes corrieron en dirección al domicilio de Garcerán, una casa requisada en la Avenida de Mirat 15, para aprehenderle. Garcerán ya estaba avisado de lo sucedido en la calle Concejo. Los cadetes llamaron a la puerta golpeándola con la culata del fusil. Al verlos llegar, se puso fuera de sí y empezó a dispararles con su pistola desde la ventana, siendo respondido igualmente con disparos.

La situación se alargó hasta el amanecer, con la condescendencia de la Guardia Civil de Doval, a la que Goya acusaba de haber matado a Calvo Sotelo. La madre, la esposa, dos hermanas, la sirvienta, una niña, la familia entera pedía socorro por los balcones. Incluso apareció un cura que embrolló la situación. Tuvieron que desistir a la vista de la aglomeración de gente que se estaba formando en la calle. Llegó la fuerza pública a la que los hedillistas dijeron: “Deténganle. Es un loco que dispara a los que pasan por la calle”. Sin embargo, todos sin distinción fueron arrestados.

En el registro posterior en la casa de Garcerán, junto a una copia de los cargos presentados contra Hedilla, la Guardia Civil encontró documentación referente a la propuesta conjunta del General Mola y Hedilla para formar un Gobierno al margen de Franco, la asignación de futuros cargos ministeriales y notas sobre la reinstauración de la Monarquía en España. Según aquellas instrucciones, en un momento posterior al golpe estado, el rey Alfonso XIII abdicaría en favor de su hijo don Juan, que tenía veinte años, aunque de momento no reinaría, sino que lo haría un consejo de regencia presidido por el General Sanjurjo. Se nombraría jefe de Gobierno al abogado José Calvo Sotelo, quien ya había sido ministro de Hacienda con el General Miguel Primo de Rivera. Se trataba de retornar a una situación similar a la anterior dictadura.

Franco estaba ganando la partida. Los generales Sanjurjo y Mola morirían en sendos extraños accidentes de aviación en el primer año de la guerra. Sólo le faltaba postergar a los ideólogos de aquel plan pro monárquico. Siguiendo lo planeado, el director de la Academia Llen, Karl von Haartman, que estuvo observando aquellos acontecimientos a escasos cien metros, corrió apresurado al Gran Hotel a informar a las agencias de prensa extranjera del balance de los sucesos acaecidos aquella noche. Allí le estaban esperando para apresarle. Franco ya se dispuso a divulgar el Decreto de Unificación por el que se hacía con el mando único de falangistas y carlistas, aparentemente, para poner coto a los desórdenes y disputas de sus miembros.

Mientras tanto, el cuerpo de Goya, cántabro nacido accidentalmente en Camagüey (Cuba), fue depositado en un ataúd y llevado a la sede de Falange, por donde fueron pasando multitud de allegados y curiosos. Había muerto tres días después de su llegada de Burgos, donde habitualmente vivía. Para el último adiós, accedieron numerosos cargos falangistas nacionales y provinciales, incluso del bando opuesto. Hubo que controlar la entrada, obligando a la multitud a ir saliendo sin dilaciones. Pasadas unas horas, Hedilla ordenó desalojar el local y llamó a un cura para las preces. Posteriormente encargó a García Venero que de madrugada lo enterrara reservadamente en el cementerio siguiendo la consigna del Comisario de Policía: “sin bombo ni platillo antes de que salga el sol”. Únicamente asistieron dos cargos oficiales: el teniente coronel Antonio Barroso en representación de Franco y Ramón Laporta por Hedilla.

El cuerpo fue depositado en un nicho cercano al de Unamuno. En su acta de defunción no consta que se hiciera ninguna diligencia judicial, sino tal sólo que la causa de la muerte fue por “herida por arma de fuego en la cabeza”. En última instancia la autopsia fue realizada en el depósito municipal concluyendo que la verdadera causa fue por el impacto por la espalda de una bala de nueve milímetros con el resultado de muerte instantánea. En el ambiente salmantino no había sensación de sorpresa. Los alumnos de Llen solían reunirse en un bar de copas de la calle Deán Polo Benito, a pocos metros de la sede falangista, y desde hacía días los viandantes les preguntaban que cuándo detendrían a los conspiradores.

21.- LA SUPRESIÓN DE FALANGE

Abierto el camino para la eliminación de Falange como partido, Franco promulgó un decreto de unificación de falangista y carlistas, creando así un ente híbrido cuya jefatura ejercería él mismo, para convertirlo en lo que posteriormente denominó Movimiento Nacional.

Tratando de impedir esa operación, Hedilla adelantó la convocatoria extraordinaria del Consejo Nacional al 18 de abril en Salamanca, que se celebró durante dos días. Se tomaron medidas de seguridad extremas, de tal modo que no sólo se controló el acceso al local de la Junta, sino la ciudad entera, a veces, exigiendo la Policía salvoconductos. De hecho, un grupo de pistoleros vestidos de paisano fueron detenidos tras haberles incautado una lista negra de cuarenta hedillistas que debían ser eliminados. Por su parte, Franco controló los movimientos de los falangistas y les obligó a pedir una autorización especial para la celebración del acto.

En la sala se respiraba cierto malestar por ausencia del difunto Goya y de su ejecutor Sancho Dávila. Hedilla solicitó la asistencia de éste y que fuera conducido por la Guardia Civil para que diera cuentas de su actuación, lo que fue denegado por el comisario de Policía que lo mantenía en los calabozos. En cuanto a Garcerán, se rechazó su entrada. Hedilla indicó a García Venero que, cuando volviera del entierro del infortunado Goya, no entrara en el Consejo para que no se hablara de lo sucedido. Actuó como secretario Vicente Cadenas, que conservó las actas tomadas mediante taquigrafía por José Antonio Ximénez de Sandoval, biógrafo del fundador de la Falange y diplomático al que Hedilla había encargado los servicios exteriores.

Hedilla comenzó por relatar su versión de aquellos desdichados acontecimientos. Leyó el pliego de cargos que le habían entregado los sublevados exigiéndole que abandonara su despacho, lo que calificó de “golpe de mano”, de lo que Franco había estado al corriente por la Policía. Tuvo información de que numerosos falangistas estaban concentrados en pueblos cercanos a Salamanca a la espera de las órdenes de Sancho Dávila, provistos de ametralladoras, granadas, esposas y tres automóviles. En la calle Concejo había encontrado un cesto lleno de bombas de mano. Asimismo, habían llegado a Salamanca tres pistoleros, al tiempo que un grupo armado se concentraba en las calles de la capital charra para asaltar la sede del Mando y asesinarle junto a una lista negra de sus hombres. Todos iban de paisano para pasar desapercibidos, pudiendo ser detenidos varios de ellos.

Según siguió exponiendo, realizaron diversas reuniones conspiratorias. El grupo de sediciosos irrumpió en su despacho para leerle el acuerdo de expulsión. El líder falangista llamó a José Sáinz para que presenciara la lectura de las acusaciones que le iban a formular, entre otras, “ineptitud manifiesta a causa de su analfabetismo, lo que le hacía caer en manos de desaprensivos”. Los rebeldes alegaron además que había circulado por Salamanca el rumor de la inminente formación de un Gobierno presidido por el General Mola del que Hedilla sería ministro, por lo que acordaron sustituirle por un triunvirato que asumiera sus funciones. Hedilla les replicó que era Franco quien realmente quería asumir el mando.

El grupo estaba compuesto por hombres con bombas de mano, ametralladoras y fusiles. Hedilla se vio obligado a abandonar el lugar, en cuyo momento los sublevados aprovecharon para informar a la prensa de que había dimitido. Hedilla acabó su informe diciendo que esa misma noche Franco se proponía asumir el mando falangista. Finalmente sometió a votación la elección de un jefe nacional del partido con carácter definitivo, resultando elegido él por 10 votos a favor, 4 en contra y 8 en blanco, tras lo cual, nombró varios cargos de su confianza, entre ellos, a José Sáinz en lugar de Agustín Aznar, que junto a José Moreno habían sido detenidos por los hedillistas.

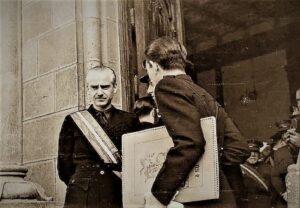

22.- LA ENTREVISTA DE MANUEL HEDILLA CON FRANCO

Hedilla no consiguió entrevistarse con Franco hasta por la tarde para comunicarle la composición de la nueva cúpula del partido, después de que por la mañana hubiera rehusado recibirle hasta no tener información directa por los disidentes, a quienes sí había dado audiencia. Franco aprovechó la ocasión para comunicarle oficialmente su proyecto de unificación de falangistas y tradicionalistas en una única institución en la que Hedilla sería el jefe nacional. (La noticia le produjo cierta alegría durante tres días, hasta que le avisaron de que dicho cargo sería asumido personalmente por el propio Franco, relegándole a él a las funciones de secretaría).

Previamente a la llegada de Hedilla al Cuartel General, Franco había encargado al comandante Doval que congregara a una multitud de personas bajo el balcón, frente a la catedral, para darles a conocer la unificación. El oficial consiguió la movilización ordenada mediante llamadas telefónicas y la ayuda de la Policía. Por indicación del teniente coronel Antonio Barroso, Hedilla había acudido acompañado por los dirigentes falangistas Roberto Reyes y Martín Ruiz Arenado. Era una tragicomedia. Franco quería que acudieran tres de ellos, para que los convocados en la calle vieran que no había un único líder, sino tres. Se mantenía su principio de “divide y vencerás”, que utilizó tanto en sus campañas militares, como para ir acabando con sus compañeros del alto mando del Ejército.

El séquito entró en el salón. Hedilla se extrañó de verlo lleno de cables y micrófonos dispuestos para una retransmisión radiofónica. Franco les esperaba con su cuñado Serrano Suñer, su hermano Nicolás Franco, Fusset y Sangróniz. Tras abrazar efusivamente a Hedilla, se dispuso a leerle el Decreto de Unificación que Serrano Súñer había redactado en base al ideario falangista e imposiciones del Caudillo.

Finalizada la lectura, Barroso comunicó a Franco que el pueblo le estaba aclamando en la calle. Entre efusivas ‘vivas’, éste salió al balcón del Palacio Episcopal acompañado por Hedilla e hizo público la promulgación del Decreto que leyó el periodista Fernando Fernández de Córdoba. Lo mismo se repitió en Radio Nacional en su sede del Palacio de Anaya, donde Franco leyó el discurso encomiástico que Serrano Súñer habían encargado a Ernesto Giménez Caballero, calificándose a sí mismo como “elegido de Dios”.

Lo que a Hedilla le había sucedido sin percatarse, fue que había asumido la jefatura del mando de Falange por la mañana para entregársela a Franco por la tarde, sellándolo mediante un melodramático abrazo en el balcón a la vista del pueblo y los corresponsales de prensa. Todo sucedió muy rápido, pero hábilmente calculado. Era la jugada de Franco para sustituirle, una transmisión forzosa de poderes por la que también mantenía la disciplina civil en aquel estado de guerra. A partir de entonces, Franco empezó a usar en los actos oficiales dos nuevas enseñas, el yugo y las flechas de los falangistas y la boina roja requeté de los carlistas.

El 20 de abril es publicado en el Boletín Oficial del Estado el Decreto 255 por el que se disuelve cualquier partido político y se unifica en una sola organización a falangistas y requetés. Todas las milicias armadas pasaban a estar controladas por el Ejército. A las ocho de la noche Hedilla recibe en su casa un sobre con el Decreto de Unificación detallado, redactado varios días antes por Serrano Súñer con correcciones del propio Caudillo y la conformidad de los generales Mola y Queipo de Llano. Una hora después Franco ordena su difusión por Radio Nacional. La victoria de Hedilla en la junta extraordinaria nacional de su partido había resultado un fiasco.

El líder falangista no entendía nada. Con el fin de aclarar puntos y coordinar la unificación ordenada, vuelve a entrevistarse infructuosamente con Franco, que le recibe con afabilidad, pero sin aclararle su situación personal. El tono que Franco adoptaba siempre en sus conversaciones era sagazmente moderado. El escritor italiano Indro Montanelli se entrevistó con él en Salamanca y, acerca del trato recibido, manifestaba: “El Franco de los días de la Guerra Civil era conversador y campechano. Era difícil reconocer en él al astuto y despiadado ex jefe del Tercio”.

23.- DETENCIÓN DE MANUEL HEDILLA

El 21 de abril, el Cuartel General hace saber al falangista la decisión concluyente: no será el jefe nacional, ni por delegación de Franco como había creído, sino el secretario general de un consejo meramente honorífico. Con ello el dictador quería deshacerse de todos aquellos que provenían de la República. Los que se mostraran disidentes serían enviados al frente. Hedilla lo rechazó por considerarlo una traición y se mostró definitivamente en rebeldía. Franco responde dictando varias órdenes en calidad de Jefe del Estado y Jefe de Falange y de las JONS. En ellas, se conminaba a los jefes provinciales a no obedecer más órdenes que las suyas. Los “camisas viejas” acusaron a Hedilla de haberse vendido al Caudillo. Paradójicamente, mientras numerosos compañeros suyos le exigían que no aceptara ningún cargo de Franco, todos ellos hicieron luego lo contrario.

Un día después, Franco continúa con sus maniobras. Nombra una junta política, con Hedilla a la cabeza, de lo que éste se enteró por la prensa, y detiene a todos los disidentes, entre ellos, Agustín Aznar y Sancho Dávila. Hedilla se hallaba en medio de un fuego múltiple, entre el Ejército, los falangistas disidentes y los “camisas viejas” en torno a la hermana de José Antonio, Pilar Primo de Rivera, que le acusaba de entregar a Franco la obra de su hermano.

Pilar pide a Hedilla que no acepte ningún cargo del Caudillo y se una a los llamados “rebeldes de San Julián”, lugar junto a la Gran Vía donde se encontraba la delegación de la Sección Femenina. Atendiendo su petición, Hedilla envía telegramas a todos los jefes provinciales con la consigna de que sólo obedezcan las órdenes de sus jefes directos, no las de Franco. A continuación, se reúne con los embajadores de Italia y Alemania, que le aconsejan que vuelva a hablar con él. Siguiendo sus sugerencias, acude por tercera vez al Cuartel General donde recibe un ultimátum: o acepta el cargo que se le ofrece tras la unificación o va a la cárcel. Al ver el cariz que iba tomando aquel conflicto, las embajadas italiana y alemana ofrecen auxilio a Hedilla para salir de España. Pero él se niega a recibir dicha ayuda.

24.- MANUEL HEDILLA ES CONDENADO A PENA DE MUERTE